静と動、それは一体感―。日本の伝統文化・書の指導を通じて〝書の心〞を多くの若者に伝え、そして同時にアート書道、パステル画、写経、花文字と多彩な活動に情熱を注ぐ若手の指導者がいる。都城市高城町の書道教室講師、石原真子さん(47)。「子どもたちに心がウキウキするような文字の面白さを伝えたい」と、女性らしい感性を活かして、書道の魅力である力強さとしなやかさを教えたいと、毎日元気に奔走している。

石原さんは、大阪府出身。小学校に上がる前に都城に転居。小学校の時に祖母から「書道をやりなさい」と勧められて半信半疑で始めた。「読み書き算盤。芸は身を助ける」と言うおばあちゃんのひと言がきっかけだった。

始めてみると、「楽しい!」―。ごく自然にこの世界にのめり込んだ。活発で、中学時代はバスケットボール部に所属。スポーツの〝動〞に対し〝静〞を求める書道のすばらしさ、楽しさを体感する喜びを覚えた。祖母のお蔭で始めた書道が今は生涯をかけて取り組む仕事になった。

楽しんで学ぶ書道―。普及に向けてパステル画、花文字、ハングル書道などを組み合わせてバラエティーに富んだ書道教室を開き、最近では〝静と動〞を組み合わせたパフォーマンス書道に挑戦中。イベントにも積

極的に参加、観る人に感動を残している。

20代の時に書道家・吉川心道先生に師事。現在は、月に一回、福岡まで出掛けて書道家・尾崎邑鵬先生の指導を受けている。まだ若いが書道の世界ではベテランの域に入りつつある。毎年、宮日美展に作品を出品、奨励賞の受賞経験がある。入賞作品は「人はいさ」。繊細にしなやかな心でチャレンジした作品。本人は「まだまだ未熟。私の作品が入賞するなんて…」と、謙遜するが、周囲の人の評価は高い。

現在、宮崎市、都城市、日南市、野尻町など計9ヵ所で書道教室を展開。教えている生徒は3歳から70 歳くらいまで150人にのぼる。石原さんが、これまでに構築してきた厚くて幅広い人脈を物語る。

書道と言えば、白い紙に墨で文字を書くモノクロの世界。この書に色をつけるとどうなるか、文字を絵感覚で教えて関心を持たせたい、子どもたちに興味を持たせるためにさまざまな工夫を凝らした。指で描くパステル画、アート書道、韓国の花文字など普及へ向けた石原さんの取り組みは、子どもたちのハートをとらえて離さない。「私が型にはめられると逃げたくなる性格だから。絵心は、そこから始まったような気がします」と、石原さん。

とくにパステル画は、ピンク、ブルー、グリーンなど爽やかな色合いの絵の上に書道文字が躍る。素敵なバランスが見る人の心を魅了する。アート書道は、絵心を取り入れた豪快で繊細かつ躍るような文字が心豊かな世界を表現する。最近、ブームになっているイベントでのパフォーマンス書道は、女子高校生たちの活躍の場を広げている。石原さんの書道教室に通う高校生たちは、部活で運動部に所属しているケースが多く、元気な子がいっぱいだ。彼女たちもまた、石原さんと同じように静と動の世界を楽しみながらパフォーマンス活動に励んでいる。昨年1月に高校生書道グループ「みやこん女」を結成。色々なイベントでパフォーマンス書道を披露し、今年3月には、「みやこんじょボランティアフェスティバル2012」に出演。彼女たちの書く力強い文字とアートで被災地の人たちにエールを送った。手作りの大筆に墨をたっぷり付けて豪快に文字を描く姿は圧巻だ。

また、今年からスタートした写経は、20〜40歳代の女性が多い。会員はまだ5人と少ないが、一行一行の言葉、意味をしっかり学ぶ講座。そこには、形だけでなく、あくまでも本物、真髄にこだわる追求の姿勢が垣間見える。

このように多彩な活動を仕掛けて次々に成功させている石原さん。口から突いて出る言葉は「多くの人との出会いが私を学びに導いてくださり感謝しています」と、常にプラス志向。活動を通して人脈を拡げている。物怖じしない旺盛なチャレンジ精神は、タフさを感じさせる。

書道教室の教え子たちの中には「将来、先生のようになりたい」「書道を通じて大成したい」と言う声も上がっており、将来の後継者たちが着実に育っている。

月別アーカイブ: 2012年2月

川﨑果実(かんな)

志布志漁業協同組合

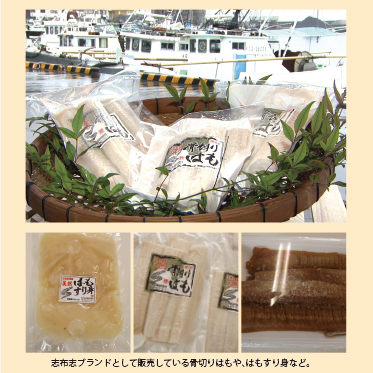

「志布志のはも」志布志ブランドとして発信

第32回 「志布志漁業協同組合」

鱧(はも)は、沿岸部に生息する大型肉食魚で、京都の祇園祭の暑い季節の頃を旬とする、高級食材としてのイメージがあります。そんな関西の産物の観念を持っているのは私だけではないと思います。しかし、鹿児島の志布志湾でもハモが水揚げされていて、その漁獲量は全国でもトップクラス。この事はそれまであまり知られていなかったことです。志布志では、昔よりハモ漁は行われており、仲買人を通して関西の方面に出荷されていました。15年ほど前までは、かなりの高値で取引をされていましたが、中国や韓国からの輸入物が増え、価格が暴落しました。そこでその漁価を安定させるためまた、地元で取れるすばらしい産物は、ぜひ地元で消費しようと発起し、鹿児島県、志布志町(現 志布志市)、そして志布志漁協が一体となって「はも」を志布志ブランドとして打ち出していきます。

平成17年に はもの骨切り機 を購入します。ご存じのように、ハモは長くて硬い小骨が大変多く、食べるには「骨切り」という下処理が必要になります。これは、腹側から開いた、ハモの身に皮を切らないように細かい切り込みを入れて、小骨を切断する技法で、大変難しく、熟練が必要です。「志布志のはも」はこの作業を機械が行うのですが、熟練職人ほどの仕上がりです。骨切りされた物は、真空パックされて売られています。そして、地元の婦人部の方々が工夫を重ね、天ぷらやみりん干しなども販売しています。そして、学校給食にもはも料理が登場するそうで、まさに地産地消です。

毎年、5月の第二日曜日である、母の日に「はも祭り」が開催されます。約3,000人ほどの来場者で賑わいますが、ハモ料理の出店や即売会などで地元の人にもっともっと、ハモについて知ってもらおうという取り組みは功を奏するようですね。

ハモは、基本的に1年中捕れる魚です。海底に生息するため、底曳き船で漁獲しますがなんと昔は、1本釣りも行われていたようです。以前は、1日に1トンほど取れていた物が、今では1日に100キロほどしか取れないこともあるそうです。原因は、気候の変化や、潮の流れが変わっただとかいろいろ考えられますが、はっきりとした理由はわかりません。ハモだけでなく、他の魚の漁獲量も落ちているようです。

このような環境の中で、地元の方々は様々な努力を行い、地元で取れる物を大切にしようという想いはすばらしいことです。あらゆる行政機関だけではなく、地元の飲食店でも「はも」を使ったメニューを作り出し、売り出しています。志布志には他にも「シラス」「ばい貝」など志布志ならではの産物がありますが、どれもそのものを売り出すだけでなく、様々な加工品やメニューを考えていくところに志布志の元気を感じることが出来ます。

これから先、「志布志ブランド」として「志布志のはも」は定着していきます。高級食材と思われてきたハモを、安価で食べることが出来るのは幸せですね。これから、夏に向けてハモの漁獲量も増えていきます。皆さん、ぜひ志布志に足を運んで「はも料理」を堪能してください。

イベント2つめ

これもテスト

地域イベント情報のサンプル(タイトル)

みやこんじょジャーナル

放送中!

放送日:12月21日~12月31日

都城島津邸情報

本宅で開催中の「家族の肖像」

都城島津伝承館で開催中の「都城と島津660年の旅」

2つの催しをご紹介!

放送時間

リクエスト

リクエストはこちらからお申し込みください。

ゆっこのハンズマン大好き

まこちおもして!志布志にバンザイ

放送中!

放送日:毎月1日&16日更新 12/16~12/31

今年も残りわずか、そこで年忘れ思い切り楽しもう!とダグリ岬遊園地を満喫しました。

正月3が日限定のスペシャル企画もご紹介。

お楽しみに!

リクエスト

リクエストはこちらからお申し込みください。

SBS元気告知板

モンゴルは今

12月7日(金)~12月13日(木)

モンゴルのダンススクールをご紹介!

民俗踊りからヒップホップまで、様々なジャンルのダンスが学べる学校で

練習に励むかわいい子供たちがたくさん登場します。